第42回石川県高P連研究大会・指導者研修会を開催しました

石川県高等学校PTA連合会第42回研究大会・指導者研修会

石川県高P連第42回研究大会・指導者研修会が令和7年11月5日(水)、県文教会館ホールにて開催されました。ご参加いただきました131名の各校保護者及び教職員の皆様、有難うございました。

開会式では、まず吉村安司県高P連会長より、4月からの活動は気づきの連続であり、会長としても、一人の親としても毎日が勉強である、との挨拶がありました。また、ご来賓の酒井雅洋県教育委員会教育長様からは、日々変化する社会で未来を担う子どもたちには自ら課題を見つけ、解決していく力が不可欠であり、学校と地域、保護者が一体となって取り組む必要がある、また、PTAには学校と社会、個々の保護者との懸け橋になっていただき、社会全体の教育力の向上に向けた体制作りに力添えをお願いしたい、とのご挨拶をいただきました。

表彰式では、優良PTA石川県教育委員会表彰として、小松商業高等学校、松任高等学校、七尾東雲高等学校の各PTAに酒井教育長様より表彰状が手渡されました。また、本年度の県高P連活動振興功労者表彰は37名の方が受賞され、代表として、小松高等学校升井さおり氏、金沢辰巳丘高等学校吉田布三和氏、七尾高等学校村田陽一氏に吉村会長から表彰状をお渡ししました。

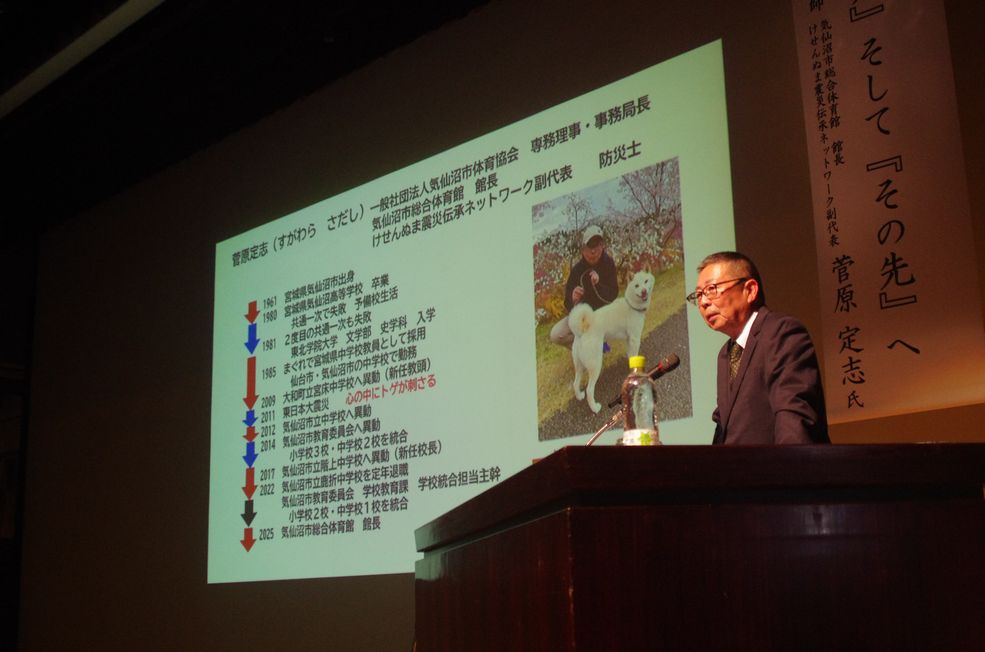

続いて記念講演として、気仙沼市総合体育館館長でけせんぬま震災伝承ネットワーク副代表の菅原定志氏が「『復興』そして『その先』へ」と題して講師を務められました。概要は以下のとおりです。

菅原定志氏 講演要旨

9月に金沢近郊と能登を視察させていただいた。東北でもそうだったが、被災地とあまり被害がなかった地域の雰囲気には差がある。金沢市内にも被害がなかったわけではないが、外国人観光客が多く、観光を楽しむ姿が目立った。災害後であっても共助という意識は持ち続けてほしい。気仙沼市の教育長も言っているが、教育の再生は地域の復興をけん引する。中高生には学びの場が絶対に必要で、それを提供するのは私たち大人の役割である。どの高校でも探究学習は当然行っているが、探究的な学びの対象は自分事にできるリアルな課題が望ましく、協力的で本気の大人の存在が不可欠である。自分事にできない課題設定や周りに真剣に向き合ってくれる大人がいない場合は薄っぺらな探究学習になる。また、学校は災害時には避難所もしくは避難場所になる。そのことを想定した準備が必要で、体育館のエアコンは絶対に必要である。気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館は震災当時、気仙沼向洋高校の校舎であった。4階まで津波が押し寄せ、冷凍工場が激突した跡が残っている。津波が想定される場合、大切な書類等を1階に保管しても意味がない。発災時、避難せず学校に残った職員の一人がマスターキーをもって上の階へと避難したため、普段は鍵がかかっている屋上まで上がることができた。校外への避難も助け合いながら地福寺、階上駅、階上中学校へと集合場所を変え、全員の命を守ることができた。一連の動きを考えると、地域防災に学校防災を組み込む必要がある。復興を子どもたちが具体的にイメージできるようにすることが大切である。東北の復興を見てもらうのもよい。気仙沼から能登へ、復興のためのボランティアとして入っている若者も多く、逆に気仙沼のNPOが能登の子どもたちを受け入れる活動を行っている。復興は必ずできる。

研究発表は3校PTAが順に発表し、県教育委員会事務局生涯学習課長小山内裕之様より指導助言をいただきました。加賀高校PTA、金沢向陽高校PTA、宝達高校PTAのいずれも楽しみながら、無理なく活動している様子がうかがえ、小山内課長様からはそれぞれがユニークな賞をいただき、今後の活動の後押しをしていただきました。

報告事項として、事務局より北信越研究大会福井大会及び全国大会三重大会の報告を、坂田兆児家庭生活委員長より家庭生活委員会の報告をさせていただきました。

最後に、出嶋哲県高P連副会長の閉会の挨拶で大会を閉じました。

参加された皆さん、学んだ内容を各校に持ち帰り、生徒の人間力育成に活かしていただくようお願いいたします。